¿Tienes algo por decirnos? Escríbenos a info@inspiratorio.org.

La confianza es el pegamento de las sociedades, la “puntada” del tejido social. En cualquier relación humana la confianza es la base del éxito: parejas, familias, amigos, tribus, barrios, etc. Es evidente cómo la ausencia de confianza genera sospechas, falta de cooperación, malas interpretaciones, tensiones, aislamiento, y en últimas conflictos, que terminan reproduciendo la desconfianza como profecías autocumplidas.

En la vida urbana, comunitaria y vecinal la confianza también es fundamental para tener buenas relaciones entre desconocidos, cooperar para la producción de bienes públicos, e incluso tener mejores indicadores de seguridad. Sin embargo, sorprende la poca atención que tiene la confianza en el discurso público, y sobre todo la poca relevancia que se le otorga en las narrativas de seguridad de las diversas corrientes políticas.

Aunque la relación entre seguridad y confianza es evidente, existen diferentes maneras de explicar la causalidad entre ambas. Recuerdo haber tenido conversaciones con personas que sostienen que la confianza surge sólo cuando hay seguridad, alimentando así la idea de que primero hay que “eliminar el problema” para lograr un escenario de tranquilidad y, solo entonces, construir confianza. En mi opinión, ocurre justo al contrario: la seguridad sólo puede darse cuando hay confianza.

La confianza es el pilar central de un sistema de seguridad. No solo la confianza interpersonal, sino también la confianza en las instituciones. Es un círculo virtuoso: la confianza y la seguridad se retroalimentan. Como en cualquier relación, la confianza se crea, se alimenta y se protege mediante límites y consecuencias claros. Se inicia asumiendo la buena fe en la otra persona, y se defiende cuando las violaciones a la confianza acarrean consecuencias inmediatas y efectivas.

Las narrativas de derecha, con frecuencia justifican tomar medidas preventivas para evitar cualquier amenaza a la seguridad. Según los datos de la Encuesta de Narrativas de Seguridad que realizaron Sensata y Puentes en 2023, las personas que se identifican como de orientación política de derecha aprueban cuatro veces más que las de izquierda la detención preventiva de personas que tienen tatuajes (13%), más del doble la detención de grupos de jóvenes en la calle (40%), y 16 puntos más la detención de personas que hacen fiestas ruidosas (57%). Esta aproximación es todo lo contrario a una narrativa de promoción de la confianza, es de hecho una implementación de la desconfianza sistemática.

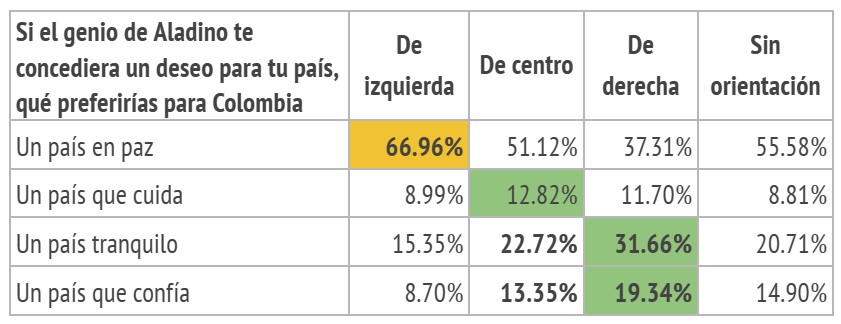

Llama la atención que no haya más interés en fomentar la confianza en la coyuntura actual. Según la encuesta, sólo el 17% de los colombianos cree que se puede confiar en las personas de su municipio. Pero únicamente el 15% de los 7648 encuestados le pediría al genio de Aladino “un país que confía”. La mitad de la muestra se inclinó por “un país en paz” y una de cada cuatro personas preferiría “un país tranquilo”.

Además, quienes más priorizan la confianza suelen pertenecer a estratos socioeconómicos altos, ser mayores de 56 años y tener una orientación política de derecha.

Resulta paradójico que en Colombia la construcción de confianza social haya quedado como bandera exclusiva de sectores conservadores, mientras las voces progresistas la han abandonado sistemáticamente. Esta ausencia no es accidental: el progresismo colombiano ha desarrollado una desconfianza instintiva hacia el concepto mismo de confianza, percibiéndolo como una herramienta de pacificación que distrae de las luchas estructurales necesarias.

La crítica progresista ha priorizado sistemáticamente la deconstrucción de las relaciones de poder sobre la construcción de los vínculos sociales. Desde esta perspectiva, enfatizar la "confianza" se percibe como un ejercicio ingenuo que ignora las asimetrías reales de poder, o peor aún, como una estrategia conservadora para silenciar críticas legítimas bajo el pretexto de "mantener la armonía social". Esta desconfianza se profundiza cuando consideramos que históricamente las instituciones que promovían confianza—iglesias, estructuras familiares tradicionales, comunidades formales—han sido simultáneamente espacios de exclusión y opresión. El resultado es una resistencia casi visceral a abordar la confianza como objetivo político legítimo.

Adicionalmente, el enfoque progresista en transformaciones sistémicas de gran escala ha generado una especie de ceguera hacia las dinámicas interpersonales locales. Cuando se piensa en términos de capitalismo, patriarcado o colonialismo como sistemas totalizantes, la confianza interpersonal aparece como un tema menor, casi trivial. Esta perspectiva ignora que los grandes cambios estructurales requieren tejidos sociales capaces de sostenerlos, y que la atomización social—evidente en el 88% de menores de 25 años que tienden a desconfiar de los desconocidos—no solo es síntoma de desigualdad sino también un obstáculo material para cualquier proyecto transformador.

La consecuencia más grave de esta ausencia es que hemos cedido un territorio estratégico fundamental. Al renunciar a desarrollar propuestas progresistas para la construcción de confianza, hemos permitido que la derecha monopolice el discurso sobre cohesión social, presentándose como la única alternativa al caos y la fragmentación. Esto no solo limita nuestras herramientas para la transformación, sino que fortalece narrativamente a quienes se benefician del statu quo. La pregunta urgente no es si debemos construir confianza, sino por qué permitimos que se convirtiera en bandera exclusiva de nuestros opositores políticos, o si es que creemos que por ser una sociedad postcolonial e hiper estratificada, y con una larga historia de violencia, estamos condenados a desconfiar del otro.

Revertir esta situación requiere que sectores liberales, progresistas y de centro desarrollen una comprensión sofisticada de la confianza como infraestructura social construible. Esto implica abandonar tanto la comodidad de la crítica permanente como la nostalgia conservadora por comunidades idealizadas del pasado. La confianza progresista debe basarse en el diseño deliberado de instituciones, espacios y prácticas que permitan interacciones sostenidas entre grupos diversos, no en la fe ciega en la bondad humana sino en la creación de condiciones materiales que hagan racional y beneficiosa la cooperación. Solo recuperando este territorio conceptual y práctico podremos construir las coaliciones necesarias para transformaciones duraderas, convirtiendo la seguridad ciudadana en un proyecto colectivo más allá de las trincheras ideológicas.